Apa Kabar Montorna?

, Di tengah hiruk-pikuk narasi pembangunan infrastruktur nasional yang kerap dijadikan indikator keberhasilan (nonsense) pemerintahan saat ini, Desa Montorna justru sedang merana, nelangsa dan ironis.

, Di tengah hiruk-pikuk narasi pembangunan infrastruktur nasional yang kerap dijadikan indikator keberhasilan (nonsense) pemerintahan saat ini, Desa Montorna justru sedang merana, nelangsa dan ironis.

Montorna adalah desa di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, yang terperangkap dalam realitas yang mengenaskan. Tidak lain ialah karena jalan utama desa yang menghubungkan rumah warga dengan fasilitas publik masih berupa tanah berlumpur ketika musim hujan. Berdebu dan berlubang di musim kemarau.

Kondisi ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi cermin dari kesenjangan pembangunan yang sistemik antara pusat dan pinggiran, antara wacana dan realitas lapangan.

Montorna terletak di bagian timur Pulau Madura. Menjadi batas paling barat dari Kabupaten Sumenep, dimana secara geografis memang terisolasi dari pusat pemerintahan kabupaten. Untuk mencapai desa ini dari Kota Sumenep, dibutuhkan perjalanan sekitar 2-3 jam melewati jalan kabupaten yang sebagian juga masih dalam kondisi rusak.

Posisi geografis yang terpinggirkan ini menjadikan Montorna, dan sejumlah desa lain di Pasongsongan, kerap luput dari prioritas pembangunan. Anggaran infrastruktur yang “konon” terbatas itu diprioritaskan untuk sesuatu yang tak ada selain omong kosong sang Bupati.

Sementara desa-desa di ujung administratif harus bersabar menunggu giliran yang entah kapan datang. Atau jangan-jangan hanya mimpi disiang bolong. Alias memang tidak ada anggaran untuk desa-desa itu, termasuk Montotna ini.

Di sisi lain, warga Montorna menyaksikan desa-desa tetangga yang lebih dekat dengan pusat kecamatan mendapat giliran pengaspalan lebih dulu. Namun ada pola yang konsisten, yakni semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin rendah prioritas Pembangunan.

Dan kini terbayang, dimana setiap menjelang pemilihan—baik pemilihan kepala desa, bupati, maupun anggota legislatif—jalan Montorna selalu menjadi komoditas politik. Kandidat datang, berfoto di tengah jalan berlumpur, berjanji akan segera mengaspalkan jalan jika terpilih. Warga pun memberikan suara dengan harapan.

Namun setelah pemilihan usai, janji-janji itu menguap. Yang tersisa adalah spanduk kampanye lusuh yang masih tergantung di pohon-pohon pinggir jalan, pengingat sinis tentang bagaimana aspirasi warga dijadikan alat mobilisasi suara tanpa pertanggungjawaban nyata.

Fenomena ini mencerminkan problem struktural dalam politik lokal Indonesia: tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memaksa pejabat terpilih menepati janji kampanye. Pemilih tidak memiliki instrumen untuk menuntut akuntabilitas di luar menunggu pemilihan berikutnya—yang pada gilirannya hanya akan mengulang siklus yang sama.

Apa Kabar Anggaran?

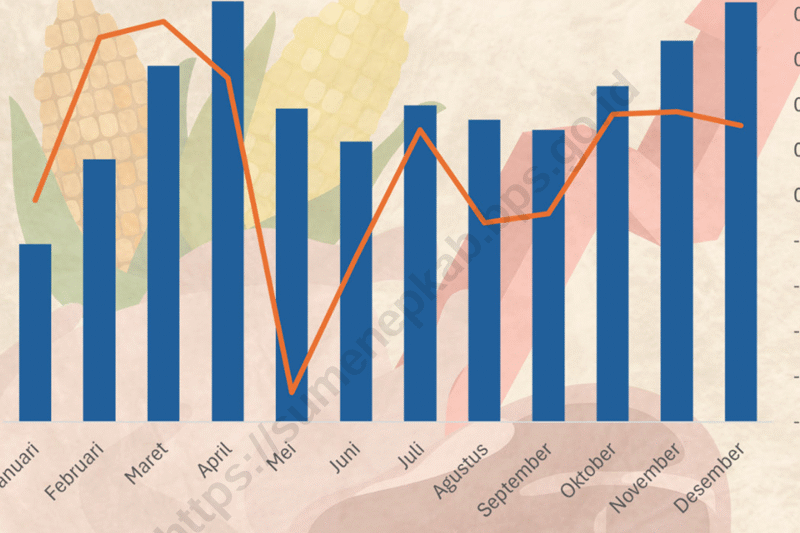

Yang membuat frustrasi, problem jalan Montorna bukan semata soal ketiadaan anggaran. Kabupaten Sumenep setiap tahun menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa yang salah satu peruntukannya adalah infrastruktur jalan.

Masalahnya terletak pada mekanisme alokasi yang cenderung menguntungkan desa-desa yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan, memiliki koneksi politik lebih kuat, atau berada di jalur strategis yang memberikan visibility politik lebih tinggi bagi pejabat daerah.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, mayoritas proyek pengaspalan jalan desa terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang aksesnya sudah relatif baik. Desa-desa terpencil seperti Montorna mendapat jatah yang jauh lebih kecil, dan itupun sering kali dalam bentuk proyek setengah jadi yang dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor.

Ada pula indikasi bahwa proyek-proyek infrastruktur di daerah terpencil lebih rentan terhadap korupsi berupa mark-up harga, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, volume pekerjaan yang dipalsukan. Semua ini terjadi karena pengawasan yang lemah di daerah yang jauh dari mata publik.

Mari sejenak dengarkan apa yang dikatakan Pak Mursidi (52), petani tembakau yang sudah puluhan tahun tinggal di Montorna. Ia mengatakan “Kami sudah pasrah. Setiap tahun janji yang sama, tidak ada yang terwujud. Anak-anak kami yang pintar-pintar akhirnya merantau karena hidup di sini terlalu sulit. Jalan yang bagus itu bukan kemewahan buat kami, itu kebutuhan dasar.”

Perlu diakui bahwa jalan beraspal di Montorna adalah metafora dari kesenjangan pembangunan yang masih menganga lebar di Indonesia. Di balik statistik pertumbuhan ekonomi dan narasi keberhasilan infrastruktur nasional, masih ada ribuan desa yang terlupakan, yang warganya harus berjuang setiap hari melawan lumpur, debu, dan keterisolasian.

Infrastruktur bukan kemewahan atau hadiah politik yang diberikan atas belas kasihan pejabat. Ia adalah hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga—tanpa memandang seberapa terpencil tempat tinggalnya—memiliki akses pada infrastruktur yang layak.

Pertanyaannya bukan lagi “kapan jalan Montorna akan diaspal”, tetapi “seberapa lama lagi warga desa-desa terpencil harus menunggu haknya dipenuhi?” Dan lebih penting lagi, “apa yang bisa dilakukan warga untuk tidak sekadar menunggu, tetapi menuntut dan mengawasi pemenuhan hak mereka?”

Sebenarnya ada solusi yang bisa ditempuh tanpa harus menunggu political will dari atas. Program dana desa yang digulirkan sejak 2015 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola anggaran sendiri, termasuk untuk infrastruktur. Montorna seharusnya bisa mengalokasikan dana desa secara bertahap untuk setidaknya mengaspal jalan utama desa.

Namun implementasinya terhambat oleh beberapa factor yang berupa kapasitas pemerintah desa yang terbatas dalam perencanaan dan manajemen proyek. Lain lagi dengan tekanan dari elit lokal untuk mengalokasikan anggaran ke pos-pos yang menguntungkan mereka secara pribadi, serta kurangnya partisipasi dan pengawasan dari warga.

Transparansi anggaran dan partisipasi warga dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menjadi kunci. Jika warga secara kolektif menuntut prioritas pada infrastruktur jalan dan mengawasi penggunaan anggarannya, peluang untuk mewujudkan jalan beraspal akan jauh lebih besar.